Il fallait bien une aventure aussi rocambolesque, où il sera question d’œuvres d’art, de peintures et de Seconde Guerre mondiale, pour faire la transition entre les thèmes qui ont animé le travail de notre association en 2024 (les peintres de la Presqu’ile) et celui que vous allez découvrir au fil de l’année 2025 sur notre site : la vie des Saint-Pierrois(es) sous l’Occupation 1939/1945.

Ce premier incroyable témoignage de Mme Renée DURAND, en ce début d’année, ouvre cet émouvant carnet de bal où joie et drame vont valser à contretemps.

Renée DURAND a 93 ans en ce mois de juillet 2024.

Elle en avait huit à l’aube du second conflit mondial .

Toujours étonnée que l’on puisse trouver son histoire hors du commun alors qu’elle s’inscrit dans la grande Histoire du monde, elle nous reçoit, accompagnée, en cet après-midi d’été, de son fils, Frédéric et de sa fille, Hélène. Son amie Sophie MARTIN est également présente dans le joli salon baigné de lumière de cette maison du Petit Rohu à Saint-Pierre Quiberon. Elle nous raconte, avec son bel esprit clair et affûté, son déracinement géographique et social, à l’âge de huit ans à l’occasion d’un périple incroyablement risqué et sa rencontre avec le plus illustre tableau du monde…

D’origine parisienne, enfant unique, fille de divorcés, elle se retrouve élevée par sa grand-mère maternelle, bistrotière dans le 20e, dans le Paris des années 30 tout près du Père Lachaise. Après la guerre, elle quitte les joueurs de belote et autres parieurs hippiques pour épouser un étudiant rencontré à Saint-Germain des Prés.

Ils eurent quatre enfants ; c’était les années Moitessier – Tabarly. Le fils aimait la voile, et forcément la Bretagne – le virus était entré dans la famille – alors les vacances devinrent bretonnes, jusqu’à l’installation définitive à Saint-Pierre.

« J’aime la Bretagne et les Bretons, nous dit -elle, ils sont natures et authentiques ! En dehors du bistrot, je passais mes vacances à Drancy (93700) chez ma tante et mon oncle, qui était responsable de la sécurité au Louvre. En cette fin d’été 1939, j’ai senti une agitation inhabituelle autour de moi. Le poste de

radio ne nous annonçait rien de bon. Mon oncle avait déjà reçu fin août, un télégramme de la direction du Musée du Louvre (1) le convoquant d’urgence. Le musée cherchait des volontaires pour participer en famille à un curieux voyage. Mon oncle et ma tante n’ayant pas de descendance ont senti l’urgence de

protéger l’enfant que j’étais dans ce contexte inquiétant et ont aussitôt proposé à mes parents de m’emmener avec eux ! Mes parents acceptèrent, rassurés de m’éloigner de la capitale. Je ne comprenais pas bien ce qui se passait, mais cela ne m’inquiétait pas, mon âge étant celui de l’innocence.

Très tôt un matin d’automne 1939, tout était prêt, rue de Rivoli, à Paris. Nous sommes donc partis tous les trois. J’étais ahurie par l’enfilade de véhicules très imposants. Nous sommes montés dans le camion de tête avec des gardiens du Louvre. Nous étions assis sur des bancs au milieu de grandes caisses en bois.

Un homme admirable par son calme et sa détermination, nous accompagnait : M. René HUYGUE (2), le Conservateur du Louvre. C’était un homme formidable et très efficace pour distribuer les rôles de chacun ! » raconte notre témoin.

« J’apprends par indiscrétion, sans vraiment mesurer l’importance de ce qui se passait , que nous transportions dans notre camion, dans deux caisses de bois imposantes, deux œuvres majeures de l’histoire de l’art : la première caisse faisait toute la longueur du camion, environ 9m sur 6m. C’était le Sacre de Napoléon de David. La seconde, au fond du véhicule, faisait environ 1m60 sur 1m60 et paraissait très épaisse, au moins 80cm ; elle protégeait la toute précieuse, la priorité des priorités : La Joconde, chef-d’œuvre de Léonard de Vinci (3). Je ne connaissais rien à l’art du haut de mes 8 ans et ne connaissais ni La Joconde, ni Le Sacre de David, » raconte Renée DURAND. « Sauver le sourire de la Joconde » je ne voyais pas trop l’intérêt, mais tout cela m’amusait beaucoup !

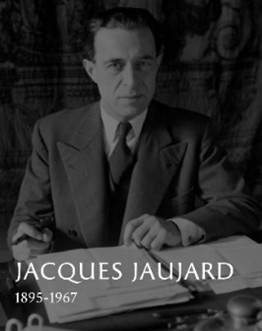

« Diriger c’est prévoir » écrivait Jacques JAUJARD (4), Directeur des Musées nationaux et de l’Ecole du Louvre, et ce qu’il avait prévu avant l’arrivée des Allemands dans Paris, à savoir, vider le Louvre de ses trésors, a été un vrai coup de maître !

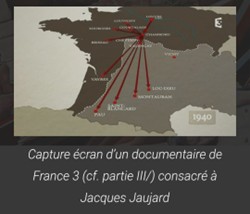

Le 3 septembre, la guerre est déclarée. (images d’archives)

Fin octobre 1939, ce que l’on appelle « La Caravane du Louvre » se met en route.

Notre première étape : Le Louvre - Courtalain (Eure-et-Loir) d’octobre 1939 à mai 1940

« Courtalain était un petit château du XVe siècle situé dans la commune d’Arrou, ayant appartenu à la Maison de Montmorency, et depuis 1862 à ses descendants, la famille Gontaut-Biron. Nous sommes arrivés en mi-journée, un jour d’octobre. Les châtelains, qui avaient été mis au courant de notre arrivée, ont été très gentils et accueillants. Nous avons été installés dans les anciennes écuries rénovées. Moi, enfant d’un Paris de la rue, j’allais passer ma première nuit dans un château magnifique, digne des grands ouvrages littéraires. Je n’en revenais pas.

Notre précieux fret a été débarqué avec précaution par les gardiens et installé dans la chapelle du château. Je l’ai appris plus tard, chaque lieu avait été choisi pour sa qualité de stockage et de préservation des œuvres.

La principale inquiétude de René HUYGUE était de vérifier si la Joconde n’avait pas souffert du voyage. Nous étions une petite dizaine à nous rendre dans la chapelle. La caisse de bois épaisse a été ouverte, et, très émus, nous avons rendu l’œuvre à la lumière. Mona Lisa était intacte. J’ai pu croiser le regard de la Joconde pour la première fois ce soir-là. Je n’ai pas réellement compris l’engouement pour ce visage à peine souriant. Mon oncle, lui, était fou de ce tableau. La Joconde et le Boléro de Ravel étaient ses douceurs préférées. Bien plus tard après la guerre, la magie opéra sur moi. Adolescente, lors d’une visite au musée du Louvre, je la revis en tête-à-tête et, je peux le reconnaître, je fus extrêmement bouleversée de réaliser que ce souvenir d’enfant était celui d’un grand chef-d’œuvre !

Nous sommes restés vivre un moment dans ce village. Combien de temps ? je ne sais plus. J’ai fait la rentrée des classes à l’école privée de Courtalain qui était adjacente au château. Il n’y avait pas beaucoup d’enfants à l’école. Quelques locaux et quelques Parisiens qui avaient déjà fui la capitale. C’était « la drôle de guerre » car tout était encore très calme, il n’y avait pas encore eu de bombardement ni de mouvement militaire. La France jouait encore à la belote et écoutait Tino Rossi à la radio. Ce pays n’était absolument pas prêt au chaos qui s’annonçait. L’insouciance n’a pas duré.

Quand les Allemands sont arrivés près de Paris, nous avons quitté Courtalain et repris la route en direction du château de Louvigny. »

Seconde étape : Courtalain - Louvigny de mai 1940 à juin 1940

« Louvigny était un château sublime et ses propriétaires nous ont réservé un accueil adorable. J’étais émerveillée, raconte Renée, c’était un voyage géographique, certes, mais surtout un changement de situation sociale, un voyage dans une classe sociale différente de la mienne. Je rencontrais un monde nouveau, nous ne parlions pas la même langue, les châtelains parlaient un français différent du mien, un français impeccable. »

Louvigny fut une étape d’un mois.

« C’était un pur bijou ce château ! J’étais très sensible à l’architecture du lieu, je crois que j’aurais adoré être architecte, nous confie Renée. Les meubles de style Louis XV et Louis XVI le sublimaient. Il y avait une immense cuisine avec une imposante table en chêne et des cuivres rutilants suspendus.

J’y ai planté un souvenir qui prendra racine à vie.

On me prêta une chambre magnifique à Louvigny, dans les tons pastels. Les meubles étaient raffinés. Le premier matin suivant notre arrivée, en ouvrant les fenêtres, j’ai eu une vision de conte de fées : devant mes yeux un champ sublime de marguerites blanches et jaunes.

J’ai été terriblement émue par ce tableau offert par la nature.

Pour moi, ce fut une étape. J’ai l’impression d’avoir perdu mon enfance à ce moment-là, je sentais que l’on pouvait avoir une vie intérieure, que la vie désormais serait moins simple. J’allais vers mes neuf ans …

Depuis, les marguerites m’ont toujours accompagnée, j’en ai toujours semé dans mes jardins, et c’est encore le cas dans celui-ci, face à la mer” nous confie Renée, encore émue de ce souvenir.

« J’ai à nouveau été scolarisée à Louvigny mais pas longtemps. Les Allemands étaient déjà à la porte du village. Nous avons dû repartir dans l’urgence et je me souviens, encore gênée, de ne même pas avoir eu le temps de rendre mes livres d’école. »

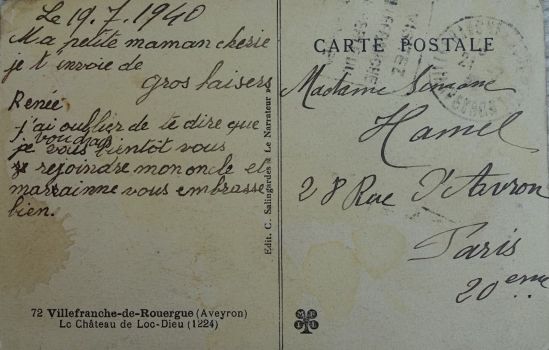

Troisième étape : Louvigny - Valençay – Loc Dieu (Aveyron)

« René HUYGUE pensait qu’on aurait eu un peu de répit à Valençay.

Hélas, nous sommes entrés et sortis du parc dans la panique car nous avons été mitraillés par des avions allemands et italiens qui volaient à très basse altitude. Les adultes autour de moi étaient terrorisés, ma marraine était très angoissée. Moi, curieusement, je me sentais tellement en confiance avec cette famille, j’étais tellement gâtée et chouchoutée que je me pensais inattaquable, une petite fille exceptionnelle à qui il ne pouvait rien arriver ! C’était de l’orgueil, j’en suis consciente, de la bêtise d’être aussi prétentieuse mais c’est probablement ce déni du danger qui m’a permis de ne pas craquer. Je vivais les choses comme elles venaient. Mon oncle et les conservateurs du musée sont restés très calmes.

C’est le régiment de Saumur qui nous a sauvés.

J’ai encore un souvenir très marquant de cet épisode : je revois et entends des paons (totalement terrorisés par le bombardement) faire la roue en criant « Léon » !

Après ces tirs aériens, nous avons fui et roulé sans arrêt nuit et jour. Nous avons traversé la Loire à Saumur pour rouler vers l’Aveyron, Tulle, Figeac et enfin nous poser à Loc Dieu.

Une très longue route et sur les bas-côtés, partout, des réfugiés qui marchaient.

On ne s’arrêtait que pour se restaurer.

Arrivés à notre but, l’ancienne Abbaye de Loc Dieu, en Aveyron, nous étions exténués. Nous avons été hébergés par la famille Montalivet. Les pauses d’étapes étaient propices à faire connaissance avec des personnalités étonnantes. Je me souviens de la femme d’un des restaurateurs, une flamboyante rousse d’origine slave, assez désinhibée pour se promener dans les châteaux en déshabillé vaporeux ! Je l’adorais pour son extravagance. Elle amusait la galerie tandis que je jouais avec les enfants des châtelains en imitant Maurice Chevalier dans son couplet « Prosper Youp la ! Boum ! »

Quatrième étape : Loc Dieu - musée d’Ingres - Bourdelle à Montauban.

« Fin 1941, nous avons dû quitter Loc Dieu.

L’édifice était trop humide pour conserver au mieux les tableaux. Nous sommes arrivés à Montauban. Les œuvres d’art ont été stockées dans de meilleures conditions dans les réserves du musée d’Ingres.

Ce fut la fin de la vie de château !

Nous étions logés chez l’habitant ou dans des locaux réservés aux sportifs. Il y faisait froid l’hiver et trop chaud l’été. Nous y sommes restés un moment car j’ai été scolarisée pendant un an à Montauban. En classe de cours moyen.

C’était compliqué pour les petits Parisiens dans cette école car on ne nous aimait pas ! Je me suis tout de même fait une amie à cette époque. Elle s’appelait Berthe et était de confession juive. Je me rappelle que nous nous amusions follement à réciter par cœur les stations de métro de nos quartiers d’origine. Cela nous faisait rire mais nous rendait aussi très nostalgiques.

La ville était pétainiste et j’ai dû apprendre à tenir ma langue. On nous obligeait à chanter « Maréchal, nous voilà… » et à défiler en son honneur. Je me souviens qu’autant on crevait de faim en zone occupée, autant ce ne fut pas le cas en zone libre. Même à seize heures nous avions droit au verre de lait imposé dans les écoles par l’administration Pétain !

Le retour à Paris en 1942

A la suppression de la zone libre, nous avons prié pour que les Allemands ne devinent pas où étaient cachés la Joconde et tous les autres tableaux ! Il fut décidé de rentrer séparément à Paris pour ne pas éveiller les soupçons. La caravane du Louvre n’avait plus lieu d’exister. Les œuvres étaient bien cachées dans ce musée. Il ne restait plus qu’à les oublier jusqu’à la fin de la guerre.

La Joconde y restera deux ans. (5)

Je rentrai, en 1942, par le train à Paris avec mon oncle et ma tante. A notre arrivée à la gare d’Austerlitz, ma mère et ma grand-mère m’attendaient et ce fut une émotion intense de les retrouver.

La guerre devint bien plus concrète à Paris avec des soldats allemands partout, les alertes à la bombe, le couvre-feu mais surtout l’annonce du décès de mon père, mort au front. Mon retour fut terriblement douloureux. De 1942 à la Libération, la vie à Paris s’est déroulée comme elle a pu et dans la rudesse.

Si je fais le bilan de mon parcours, est-ce que le fait d’avoir été témoin de la sauvegarde d’œuvres majeures m’a ouvert l’esprit et le cœur à l’art ? Je dirai oui. La littérature, l’art et l’architecture sont de réelles passions.

Je n’ai jamais revu mon amie Berthe…

Je n’ai jamais su ce qu’étaient devenus, à part ma famille bien sûr, les membres de ce convoi exceptionnel avec qui j’ai vécu toutes ces aventures.

J’ai revu Mona Lisa au Louvre. Mais nous n’étions plus, hélas, seules en tête-à-tête …

Et ça l’a bien fait sourire ! »

Fin du récit de Mme DURAND.

Des rappels historiques :

1. Les directeurs et sous directeurs des Musées Nationaux

Ils connaissaient le désir fou d’Hitler de créer un musée à Linz en Autriche (le Führermuseum) en mettant impunément la main sur toutes les grandes œuvres (ce qu’il désignait comme « art véritable » par opposition à « l’art dégénéré » de la modernité) et ils ont donc mis au point un plan sans précédent d’évacuation des œuvres d’art.

2. René HUYGUE 1906-1997

Conservateur du Musée du Louvre, historien de l’art et psychologue de l’art français, il réalise des documentaires sur l’art. Il organise l’évacuation des tableaux du Musée du Louvre en zone non occupée et leur protection jusqu’à la Libération. Il fait parallèlement partie de la Résistance dans l’état-major du groupe Veny. En 1960 il entre à l’Académie française et sera directeur du Musée Jacquemart-André en 1978. Après deux ans de résidence dans la patrie d’Ingres, Mona Lisa et ses acolytes reprennent leur tournée dans le sud de la France. Le Musée d’Ingres dans le Tarn devenant une cible de bombardements américains ou anglais, on fait comprendre à Jacques Jaujard qu’il convient de déplacer l’œuvre dans un département voisin, au château de Montal dans le Lot, où elle a passé la fin de la guerre. Au cours de l’après-guerre, il y eut un ensemble de dépôts particulièrement généreux du Louvre en faveur du Musée d’Ingres, poursuit la conservatrice du Musée d’Ingres-Bourdelle.

.

Article web issu de L’Opinion indépendante du 18/06/2023 par Marion BERNARD.

3. La Joconde

La Joconde était enveloppée d’un papier imperméable et ignifugé. Elle voyagera sous l’immatriculation MNLP N° 0 pour Monuments Nationaux Louvre Peintures N°0). Certains l’appelaient « la caisse sans nom » Dans les autres camions, (l’administration des Musées Nationaux en a utilisé plus de quatre-vingts ! ) d’autres œuvres majeures ont embarqué. Le nombre exact d’œuvres mises en sécurité est inconnu mais le département des Peintures du Louvre avance le nombre de 3691 tableaux.)

(4) Jacques JAUJARD ( 1895-1967) :

Haut fonctionnaire français, journaliste, secrétaire de Paul Painlevé en 1922, chef du cabinet du président du Conseil, ministre de la Guerre en 1925, directeur des Musées nationaux et de l’Ecole du Louvre en 1940.

Pendant la guerre civile espagnole, il veille à l’évacuation des collections du musée du Prado. « Diriger c’est prévoir » disait-il, cette expérience va l’aider à anticiper la sauvegarde de près de 4000 œuvres.

Jacques JAUJARD, décide donc, pour éviter la spoliation des œuvres d’art par les Nazis, de lancer dès 1939, l’évacuation des œuvres les plus importantes du Louvre. Secrète, l’opération est menée telle une véritable mission d’espionnage, par une équipe de conservateurs chargée de transporter tout ce qui peut l’être en zone libre. Près de quatre mille œuvres doivent quitter la capitale. (…)

Les convois étaient formés par les camions de la Comédie-Française parce que c’étaient les seuls suffisamment grands, ils transportaient les décors durant les tournées.(…) Pendant quatre ans les œuvres feront la tournée des châteaux de France en toute clandestinité. Le château de Chambord a permis de faire l’inventaire général des œuvres avant leurs destinations finales. La demeure de François 1er sert de véritable gare de triage des œuvres qui seront ventilées vers des lieux plus discrets. Cinq grands châteaux de province, entre Le Mans et Louvigny, situés à l’écart des grandes villes et des voies ferrées susceptibles d’être pilonnées par l’aviation ennemie sont choisis et réquisitionnés pour accueillir les œuvres des musées. Pourquoi des châteaux ? Il fallait suffisamment d’espace pour accueillir ces œuvres monumentales et l’épaisseur des murs pouvait faire espérer un sursis en cas d’incendie. En 1941, Chambord devient un simple dépôt plein comme un œuf ! Les conditions de conservation ne sont plus idéales.

5. La Joconde retrouvera ses murs parisiens le 17 juin 1945 après 70 mois d’exil.

D’autres liens pour approfondir le thème :

Article du Grand Palais et lien pour louer ou acheter le documentaire : » Comment Jacques Jaugard a sauvé le Louvre » Lien de l’article du Grand Palais

Rose Valland « le front de l’art 1939/45 » : Lien pour acheter le livre

Un commentaire

BRAVO pour cet article si bien placé entre l’histoire générale, l’histoire personnelle, entre l’informatif et l’émotionnel.

MERCI à cette Saint-Pierroise de nous avoir fait partager ses précieux et vifs encore souvenirs, je l’espère toujours en bonne santé pour longtemps.